|

生きていられる時間(1) 生きていられる時間(1)

生きていられる時間(2) 生きていられる時間(2)

生きていられる時間(3) 生きていられる時間(3)

岬の花 岬の花

暴走エレベーター 暴走エレベーター

フローズン フローズン

文字サイズの変更: |小|中|大|

フローズン

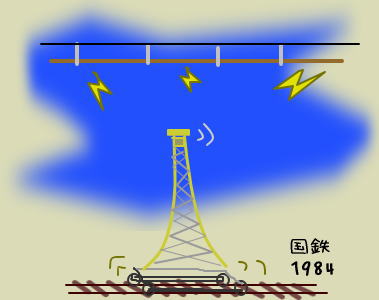

交流2万5千ボルトの活線に電流が遮断される午後11時半頃を過ぎると、先ず新幹線のトロリーに物干し竿に似たグラスファイバーの検電器を引っ掛けてみる。電流が流れていないことを確認してから、新幹線の保全作業は始まる。新幹線の保全作業だけは真夜中に行われる。AC25000Vの動力が鎮まる静寂な時間帯だ。山陽本線などの在来線は直流千5百ボルトの活線で、昼夜を問わず電流が遮断されることはない。24時間常にDC1500Vの動力がトロリーに流れている。トロリーは銅でできた活線で、列車のパンタグラフがそれを少し押し上げて直に撫でてゆく。激しく走行してゆくパンタグラフに対して、銅製のトロリーは徐々に磨耗してゆく。トロリーの張替えも当然ながら保全作業の一つにもなる。在来線のトロリーはほぼ等間隔でハンガーによって吊るされている。ハンガーはさらに長いワイヤーによって引っ掛けられている。いくつもの支えによってトロリーは張り巡らされている。DC1500Vに感電すると、人は電気に吸い付けられるか、宙を舞うようにしてブッ飛んでしまう。トロリーと人の指との間に青い放電も走る。手と心臓を毒針が刺すような稲妻によって失神状態で麻痺か即死に至る。意識が戻れば不幸中の幸いといえるだろう。

だが、在来線での保全作業中にレールに乗せて移動するグラスファイバー製四輪タワーのてっぺんから落下したり、架線工事中のコンクリート電柱にのぼってうっかりトロリーにでも触れようものなら、いくら高圧用のゴム手袋や長靴を履いていても、感電からは逃れられない。電線にとまった小鳥ではないのだ。コンクリートの電柱の中には鉄筋がたくさんあって、それはそのまま地中深くまであってアースとなっているために、DC1500Vのトロリーから受ける電流は人間の体など、いともたやすくスルーして大地へと貫通してしまう。最大の敵は常に想像を絶する動力電源の感電事故である。列車や電車を動かすだけの電流パワーに人間などひとたまりもない。吹き飛ばされて、かりに生きていても、運が悪いと下半身不随のまま残りの生涯を送ることにもなる。その現実の姿を残念ながら私は身近にいろいろと見て来た。自分もそうならないように逡巡がいつもあったのだ。

春夏秋冬いつまでこんな仕事を続けられるのだろうかと、親方日の丸と言われていた国鉄(今JR)の下請けの下請けの孫請けのようなところで、いつ死んでもいいような人材を集めた少人数の零細電設会社で働いていた私は、いつしか給料よりも命を最優先にして働くようになっていた。地上で安全に働けるところであれば、どんなに給料が安くても文句を言わない人間になっていた。普通の仕事をして、何とか生きてゆければそれでいいと満足する男になっていた。転職が多かった私には、そのような平穏な日々だけを望んでいた。30歳を過ぎた頃には、私のまわりで次々に人が亡くなってゆくのがやはり恐かったのだろう。自分に向いた職種とは何かを懸命に探していた時期でもあった。作家志望という目標は、それが夢ではなく自分に不可欠なものであることだけは判っていた。自分の作品が受賞することよりも、文学だけは手放せない不可欠なもの、歴史を学び、世界文学に感動を求め、この世のすばらしい芸術に巡り合うことこそが生き甲斐だった。読書、音楽、美術、映画、あらゆる分野に触れたくて、あの頃は飢えた心で燃えていた。

恐怖の場所、それは冬の時期、高い所で地上40mはあっただろうか。新幹線の高架の脇に立つ電柱のてっぺんでの作業は、今もトラウマになっている。真夜中それも風雪のひどい荒れ狂った凍てつくような寒さのなかで、ただじっと電柱にしがみついていた。命綱は動いて作業するために、ワイヤーにフックは掛けられない。新幹線の場合のトロリーは何重もの太いワイヤーで頑丈に張り巡らされていて、AC25000Vから受ける電流はすでに遮断された安全な闇の世界とはいえども、地下足袋を履いたわれらの先輩親分はいともたやすく器械体操をするかのように、ワイヤー伝いに上へ上へと懸垂と蹴上がりを繰り返しながら、まるで命知らずの忍者のようだった。私たちよりももっと高い所で空中に浮いたまま、しばらく手作業をしていた。だが、さすがに風雪がきついのか、「オーイ。撤収!」と大声で叫ぶと、また忍者のようにワイヤー伝いで下がって来た。地上40mの高所で吹きつける猛吹雪は、先輩親分の顔面を雪だるまにして、私たちがへばり付いているコン柱のてっぺんまで戻って来た。「みんな降りろ!」と号令されると、17段梯子を下で支えている者がコン柱にしっかりと寄せて、みんな吹雪で飛ばされぬよう慎重に梯子から降り始めた。上に上がっていた者はみんな顔の眉と鼻の下に雪を付けてさんざんだった。新幹線のレールの傍まで降りると安堵した。何もこんなひどい吹雪のなかで高所作業なんかしなくてもいいのにと思いつつも、ワイヤー伝いの空中作業が出来なかった私は、再び竹製の17段梯子を肩に担いで歩き始めたのだった。私たちよりも前側のグループでハシゴの倒れる音と悲鳴があがっていたが、きっと誰かがまた風で飛んだんだろうと言っていた。何も考えず長い17段バシゴを担ぐだけでまだ生きていることを実感していた。

天気のよい真夜中の日であれば、17段梯子を担いで10kmくらいを歩かされたような気もする。最初は軽く担げるのだが、そのうちハシゴは肩にめり込み、折り畳んだタオルを肩にあてていても、ハシゴの重みはジワジワとのしかかってくるのだった。2tトラックでは運べない高架作業だったために、長距離でのハシゴ持ちは苦しかった。トラックは遠い次の作業搬入地点で待機しているだけだった。空中作業の苦手な私は進んで地上の荷物運びを選んでいたとはいえ、どちらにしてもこの仕事は私向きではなかった。夜中の10時に家を出て、朝方未明に帰宅するこの仕事は1年しか続かなかった。いや、よくもこんなに続いて無事に切り抜けたと今は思っている。自分に向いた職業は、いつかきっと見つかるのだと信じて、この地獄だった孫請けの鉄道の仕事から解放された時、地上に自分が立っていることに深く感動した。こんな当たり前のことに感動している自分が、本当に幸せだと感じたのだ。 天気のよい真夜中の日であれば、17段梯子を担いで10kmくらいを歩かされたような気もする。最初は軽く担げるのだが、そのうちハシゴは肩にめり込み、折り畳んだタオルを肩にあてていても、ハシゴの重みはジワジワとのしかかってくるのだった。2tトラックでは運べない高架作業だったために、長距離でのハシゴ持ちは苦しかった。トラックは遠い次の作業搬入地点で待機しているだけだった。空中作業の苦手な私は進んで地上の荷物運びを選んでいたとはいえ、どちらにしてもこの仕事は私向きではなかった。夜中の10時に家を出て、朝方未明に帰宅するこの仕事は1年しか続かなかった。いや、よくもこんなに続いて無事に切り抜けたと今は思っている。自分に向いた職業は、いつかきっと見つかるのだと信じて、この地獄だった孫請けの鉄道の仕事から解放された時、地上に自分が立っていることに深く感動した。こんな当たり前のことに感動している自分が、本当に幸せだと感じたのだ。

クレーン車が入れない地点でコンクリート電柱を人間の手で立てるための支柱となる木製の300kgもある丸太を二人で担がされたことや、30kgの重さはありそうなコンクリートのトラフを何個も何個も数百メートルにわたって持ち運び敷き詰めていったことや、昼間の在来線でトロリーの張替えのために、1m幅位に切り落とされてゆく錆びたトロリーを走りながら掻き集めては線路脇に置いていった作業など、通過してゆく列車を絶対に止めることができない限られた時間内での作業は、どうだろう30分位しか与えられなかったから、重たい銅製のトロリーを拾っては線路脇に置き、息が続くかぎり、命があるかぎり、走り続けなければならなかったあの作業は、鞭に打たれる古代の奴隷とまったく変わらなかった。かと思えば、変電所の電源供給の架線地帯での作業もイヤだった。いったい6000kVからDC1500Vに変圧される高圧危険地帯の在来線高架の上で、よもや気絶しようものなら私はとっくに焼きスルメも同然だっただろう。そして下に落ちて列車に刎ねられてもいただろう。それから、関門海峡の新幹線トンネルにたどり着くための長かった保全用の斜坑トンネルを私は忘れられない。30°傾斜くらいの真っ暗なトンネルをヘッドランプ1個の明るさで、重たいチェーンブロックを肩に担いで400mほど歩いたこと。新幹線トンネルでの作業が終れば、またあの暗いトンネルを今度はあがってゆくのだ。チェーンブロックが重くて、上り坂のトンネルには毎度ながらまいった。何度往復したっけ。腰が抜けようが、地上に出なければならないのだ。思い出せばいろいろときりがない危険な重労働だった。太陽の下で大地に立って働けるなら、たとえ低賃金であっても幸福に思えた。

(2014/02/26)

暴走エレベーター

点検作業で毎日エレベーターのカゴの上に乗っていると、エレベーターのワイヤーが切れてそのままカゴが落下してゆくなんてことは、絶対にあり得ない感覚となる。エレベーターはカゴと鉄の錘に結ばれてモーターの滑車で上下しており、安全で強固なバランスを保っているからだ。何本もある鋼鉄ワイヤーが頑丈な金属のカゴを吊るして、片方にも直方体の鋳鉄の錘がしっかりと並列に何個か束ねられて平衡バランスを保持している。駆動モーターと連動している金属滑車の歯車も余分な負荷がかからないように、がっちりとバランスを保持している。何トンもの荷重を屋上のエレベーター機械室でモーター制御がなされているのだ。エレベーターの種類にも乗用と荷物用といろいろあるが、馬鹿でかいものまでいろんな形のものがある。私はかつて若い時期に京都、滋賀、東京エリア内の、ある国産メーカーの保守・点検作業そして時には組立工事にも関わった経験を持っているが、そこでの体験は今も記憶に生々しく甦って来る。楽な仕事もあれば、何ともいえない局面に遭遇したことも多々あった。

荷物エレベーターのカゴの上で作業中に自分の落ち度から手がすべって、ペンチがメガネに当たり、レンズが割れて、レンズの破片が右眼の水晶体に突き刺さったことがあった。痛いと言うより、右眼の視野が一瞬のうちに無くなったようだった。すぐに作業をやめて慌てて冷凍倉庫ビルの1階まで非常階段を使って手探り状態で駆け降りていったと思う。毀れたメガネは作業服の胸ポケットに入れて、よく見えないまま、すぐにタクシーで眼科の病院を目指した。病院に駆けつけて診察を受けると、右眼の茶色い瞳から一筋の赤い血のようなものが水晶体にかけて浮かんで見えた。近視だが鏡に近付けると、左眼からそれは確認できた。右眼の水晶体はどうなっているのかよく分からなかったが、応急治療してもらった後、右眼は徐々に回復して来たのか、ぼんやりと擦りガラスで風景をのぞくような光が得られて来たので一応はホッとした。医者からは、1ヶ月もすれば水晶体のキズも治るだろうから、視力も焦点も元通りになるでしょうと言われた。新しいメガネと買い替えて、本当に1ヶ月後には元通りに視野は回復した。人間の治癒力は大したものだと思った。このような自分のドジからエレベーターのカゴの上でケガをすることもあったが、一方、そうでない化け物でもとりついたような、原因不明の、まるで幽霊でも憑依したかのような古いエレベーターもあるから要注意だ。世の中には、怪物といわれるものは大抵ウソか怪現象で相場は決まっているものだが、電気の世界では、暴走するエレベーターに怪現象などはあってはならぬのである。必ず論理的な根拠と原因があるものだ。

点検時はよく電気回路図をひろげて制御盤のリレー交換などしたものだが、回路図に矛盾などは起きないはずなのに、ある時、そのエレベーターのカゴの上に乗って、いつも通りに点検作業をしていたら、そいつはいきなり私と先輩を乗せたまま、1階から屋上まで勝手にカゴを持ち上げ始めたのだった。カゴの上には手動でカゴを上下に動かすことのできる操作ボタンと停止ボタンがあるのだが、そのエレベーターは点検中のマグネット札を外ドアに貼って誰も乗っていないはずなのに、まるでゴーストを乗せてしまったかのように手動操作も停止も効かず、上昇し始めたのだ。それも手動で動く緩やかな速さではなく、通常の昇降スピードでもなかった。エレベーター塔内の屋上のコンクリート天井へ向かって激突するための猛スピードに変わっていった。地下1階地上5階建ての古い和風割烹ビルなのだが、その暴走エレベーターはついにコンクリート天井に激突し、コンクリート天井の内壁を壊しながら、今度は地下に向かって急降下し始めた。不気味なほど静かなレール落下で、落下速度防止ストッパーのブレーキも効かず、地下1階のピットまで落ちていった。ピットには反発用の大きな鋼鉄バネが垂直に真ん中に設置してあるが、この暴走エレベーターはまるで恐怖を楽しむかのように、今度はそのバネでジャンプをしながら再び上昇し始めたのだった。紺色の作業帽子はコンクリートの粉塵を浴びて白くなり、私たちは再びカゴの上でしゃがみ込んだまま、カゴを吊っている外枠の鉄骨よりも姿勢を低くして、再激突に備えた。「○○さん、こんなことってあるんですか?」と私が先輩に訊くと、「まあ、たまにはあるわな」と、薄笑いしながら苦虫を噛みつぶしたような顔を浮かべて言った。カゴの上は裸電球1個の明るさだったが、塔内は暗いので先輩の顔も妙に薄気味の悪い表情にもなっていた。

暴走エレベーターは再び天井に激突し、急降下を繰り返した。「このまま繰り返すんですかねえ?」と訊くと、「わからん」と先輩は一言。地下1階底のピットのバネに再び激突を繰り返すと、暴走エレベーターはまるで怨念を私たちに抱いているかのように再度急上昇し始めた。私はもうおしまいかと思ったが、心臓はまだ動いていた。呼吸も妙に乱れて、きっと自分の顔も蒼ざめていたに違いない。何とか止まってくれと祈ると、悪霊は私たちの祈りを聞き入れてくれたのか、4階あたりでガチャンと音を立ててカゴは止まった。カゴの上で真っ白になりながら息をひそめていた私たちは、中途半端なところで停止しているエレベーターの様子を見計らって、4階から出られそうな隙間を見て、4階の外ドアの回転ロックをそっと外し、外ドアを手で左右に押し開けて、カゴの上からそろりと素早く脱出した。私と先輩はこの異常な暴走から解放されて、4階の床で後ずさるや安堵して仰向けになった。それからしばらくして、私たちは起き上がり、床に蹲ったまま、互いに真っ白けになってしまった顔を見合わせながら、無事に生還できたことでニヤリとした。停止したカゴの上から飛び降りる時がギロチンにならないか、一番危険な瞬間からも逃れて、ホッとして安堵したのだった。 暴走エレベーターは再び天井に激突し、急降下を繰り返した。「このまま繰り返すんですかねえ?」と訊くと、「わからん」と先輩は一言。地下1階底のピットのバネに再び激突を繰り返すと、暴走エレベーターはまるで怨念を私たちに抱いているかのように再度急上昇し始めた。私はもうおしまいかと思ったが、心臓はまだ動いていた。呼吸も妙に乱れて、きっと自分の顔も蒼ざめていたに違いない。何とか止まってくれと祈ると、悪霊は私たちの祈りを聞き入れてくれたのか、4階あたりでガチャンと音を立ててカゴは止まった。カゴの上で真っ白になりながら息をひそめていた私たちは、中途半端なところで停止しているエレベーターの様子を見計らって、4階から出られそうな隙間を見て、4階の外ドアの回転ロックをそっと外し、外ドアを手で左右に押し開けて、カゴの上からそろりと素早く脱出した。私と先輩はこの異常な暴走から解放されて、4階の床で後ずさるや安堵して仰向けになった。それからしばらくして、私たちは起き上がり、床に蹲ったまま、互いに真っ白けになってしまった顔を見合わせながら、無事に生還できたことでニヤリとした。停止したカゴの上から飛び降りる時がギロチンにならないか、一番危険な瞬間からも逃れて、ホッとして安堵したのだった。

暴走エレベーターに怪現象などは絶対にないわけだが、いつ何が起きるかわからないにしても、偶然そのような事故に遭遇してしまうのは、不運なのかもしれない。今回そのエレベーターはなぜ暴走したのか、なぜ昇降を繰返そうとしたのか、制御盤の焦げついているリレーの寿命に要因はあった。たった一つの不良リレーで指令回路が破損していたのだ。カゴは制御不能のままに、機械的に誤作動を繰返していただけだった。非常停止用速度ブレーキは自然重力の落下速度に至らないかぎり、滑るレールに打ち込まれる楔(くさび)のストッパーは働かない。微妙なスピードの降下速度がMAXにならなかったのだろう。人間のような意志と判断力を持たない機械の宿命だ。現在のエレベーター制御は、あらゆるセンサとコンピューターでコントロールできると過信しているようだが、人間の文明社会において、技術革新に対する妄信と欲望には実に打算的な悪魔がひそんでいるように思われる。それを安易にウイルスやサイバー攻撃のせいにするところが、むしろ人間の弱点ともいえるだろう。厚かましい人間の盲点を突いて襲いかかって来るのが、意外と機械の老朽化であったり、地震などによる人災や天災なわけだが、私の経験で最も大事だったのは、常日頃の予測であったり想像力だったように思われる。その咄嗟の判断力が、これまでの危機を回避できたようにおもえるのだ。危機に遭遇した時の絶対絶命のピンチから逃れる方法は、想像力と実行力に尽きるだろう。

(2014/02/12)

岬の花

冬の海なのに、断崖の上は春のような暖かさで穏やかだった。高知県の足摺岬で、冬さなかの晴天に恵まれて、妙にあたたかい景色に包まれていた。きっと黒潮のせいなのか、こんなにも暖流の海原を感じたのは初めてのことだった。崖伝いの小道を歩いていると、野菊のような小さい黄色の花がたくさん咲いていて、蜜蜂が花に寄りそっていた。私はしゃがみ込んでその可愛らしい小花と蜜蜂を眺めていた。田宮虎彦の『足摺岬』をよんでいた私は、いつかこの場所を訪ねてみたいと思っていたのだ。当時22歳だった私には、放浪の旅が生き甲斐のすべてだったように思われる。見知らぬ土地と壮大な景観、人との出会いは、自分の狭い心をずいぶん豊かにしてくれたように思う。

徳島の室戸岬をあとにして、バスで高知入りした私は、高知市内で播磨屋橋を見に行き、何の風情もない車道と播磨屋橋の跡地を確認するや、その日は巨大な海亀の甲羅を縦にして床の間に飾っていた民宿寺に宿泊した。その翌日には、バスで足摺岬へと向かった。太平洋の海原は紺碧に輝いて、岬の崖に打ち寄せる白波はとても美しかった。何もしない一日を迎え、晴れ渡った空の下で、時間が刻まれていることも忘れている。崖の上の小道に咲いたぺんぺん草かタンポポか野菊だったか今は思い出せないが、紋白蝶も見かけて、そこは間違いなく春の世界に包まれていた。1月の足摺岬には冬がないのだろうか。そして、午後3時頃になって、その日の宿泊先を岬のちかくで見つけた。冬の足摺岬はシーズンオフだそうで、民宿はどこもガラガラで観光客の姿は見えなかった。私は観光客のつもりではなかったので、泊まれる所さえあればどこでもよかったのだが、宿泊させてもらった民宿の女将が上機嫌でもてなしてくれたのは今も印象に残っている。

シーズンオフの冬に、正月でもない1月下旬に一人旅をしている私を察したのか、豪勢な夕食が部屋のテーブルいっぱいに並べられて御馳走にあやかれるとは、涙がこぼれるほどの幸せな気分を満喫させてもらった。一泊四千五百円程度の朝夕食事付のおもてなしだった。きっとお金ではない女将のまごころだったように思われる。ホテルや旅館にはない家族的な民宿のおもてなしだった。それに女将とはいろいろ会話もしたように憶えている。「足摺岬は自殺の名所なんかじゃないと思いますよ。日本一美しい岬と思ってますもの」と、確かそのような話もしたように記憶している。本音としては、田宮虎彦が『足摺岬』の小説を書いたことで、岬の名所として有名になったかもしれないが、地元で暮らしている女将さんにとっては、口には出さないが迷惑な小説だったのかもしれない。私も足摺岬の崖道をずいぶん歩き回ってみたが、こんなすばらしい景勝地で自殺を考える奴は、やっぱりバカだと思った。死んで景勝地を汚すなんぞやってほしくないものだ。死ぬんだったら、もっと目立たない場所で、ひっそりと人眼につかない所でやってほしい。白骨化して、自然と土に還る場所で往生していただきたい。足摺岬の美観を汚さないでほしいものだ。女将の嘆きは正当である。もともと黒潮の豊かな漁場でもあり、足摺岬は日本一美しい場所なのだ。年齢としては40過ぎにみえた女将の美しい心を、時折、今も印象的に思い出す。ちなみに、小説『足摺岬』では、主人公はこの岬で自殺はしていない。

(2014/01/10)

生きていられる時間 (3)

一酸化炭素中毒。これはかなりキツイ。頭が割れるように痛くて、朦朧とした状態で激痛のなかを彷徨わなければならない。立とうとしても立てず、這うようにしか動けない。いっそ、昏睡したままで往生していったほうが、よほど楽かもしれない。なまじ中途半端に生死の境をゆくから、こんな目に遭ってしまう。ハンマーで頭を殴られているような痛み方がずっと続く。酸欠ほど苦しいものはない。肉体は呼吸をしたがっているのに、それが出来ない。酸素が欲しいのに、部屋の空気は一酸化炭素に満ちているのだ。10%くらいの酸素でも残っていたのか、朦朧とした意識のなかで、体は這いつくばって部屋の外へ出ようとしていた。俺はいったい何を考えているのだと自分を叱咤しながら、かろうじて部屋から脱出し、助けを求めた。幽明界を異にする出来事だった。安易で軽率な考えと行動が招いた結果だった。肉体は常に健全であろうとしているのに、歪んだ卑屈と精神の枉屈が、青春に鎧兜を被せて傍若無人に振舞わせていただけだった。安っぽい哲学だけで、メッキはすぐに剥がれ落ちていた。22歳の時だった。

徳島県の、とある旅館の広い一室での出来事だ。宿を探していたら、広間だけならあるとのことで、通常の宿泊室はすべて満室だったのかもしれない。広間の中央には練炭の掘り炬燵があった。部屋の空気はおそろしく冷たくて、真冬だったのだろう。掘り炬燵だけが暖かかった。就寝時になって、何を血迷うたのか、部屋を暖めたい気持ちから、掘り炬燵の掛け布団を一箇所だけ少しめくって、そのまま、床の間ちかくに敷いてくれた布団で眠り込んでしまったのだ。まさか、この程度なら一酸化炭素中毒にはなるまいと思いつつ、かりにそうなったとしても、安楽死もいいか、と軽薄な気持ちがあったのも事実だ。もうあの仕事もせずに済むと思い込んでいた。自分の左手の指を毎日のようにカミソリの替刃で切り裂くこともなくなる。食品のグラビア印刷機の脇に設置してあったスリッターという機械で、何度も何度も数えきれないほど自分の左手の指先をカミソリの替刃で切り裂いてしまう仕事を当時はしていたのだ。

1m巾で1kmも巻かれた重たいセロハンの印刷物を、スリッターという機械で、カミソリ刃が同じ図柄のものを8通りに分割するように切りながら巻き取るのだ。1回切って巻き取る時間が所要20分くらいだったろうか。それが終ると、磨耗した替刃を取替え、その度に鋭い新品の替刃が指先を実になめらかに薄く切ってゆくのだ。もちろん気を遣わなければならないが、機械に替刃を8枚取付ける際に、狭い場所での交換のため、どうしても替刃に素手がすっと触れてしまうのだ。また同じ工程を繰り返してゆくわけだが、一日中それにかかっていると、まるで指先を削ってゆくのが仕事のように思えて来る。「オレの指を鉛筆のように削るんじゃねえ!」と言いたくもなるのだ。北陸の金沢でやっとみつけた仕事だった。今思えば、誰もやりたくない仕事だったので、その仕事を会社は求人していたのだろう。寒い北陸の町で、バイト探しに1週間も金沢駅で寝泊りしていた。当時の金沢駅は北陸本線の夜行列車もあり、待合室は暖房も効いて24時間開いていたから、締め出しもなかった。外はひどい風雪で凍えるように寒かったのを今でもよく覚えている。仕事はきびしかったが、会社の人々は温厚な人たちばかりだった。入社歓迎会には料理屋で御馳走になったり、寿司屋にもよく連れてったりしてくれた。夏は能登半島の海岸に連れてってくれたり、9月の慰安旅行では3泊4日の沖縄観光もした。

だが、その金沢での印刷会社も1年しか続かなかった。東京に戻って大学中退の手続きをして来ますからと言って、1週間の休暇届けを会社に出しつつも、実際には神田の古本屋で書籍を連日買い集めていたのだった。ミカン箱にそれらを入れては、金沢の印刷工場の自分の住込み部屋に日通か何かで送っていた。1週間が過ぎると、金沢に戻りたくない気持ちが膨らんで、東海道から四国への日本漫遊が始まっていたのだった。いわゆる逃避行って奴で、指先を切る仕事がイヤでイヤで、もっと青春を謳歌したいという願望と、元には戻れない逡巡と絶望感の入り混じった暗澹たる逃避行の旅ではあったのだろう。22歳の世間知らずの自分の姿を今更ながら投影してみると、徳島はある意味、着地地点だったかもしれない。もはや行き場のない迷路にさしかかっていた。鳴門の渦を見て、室戸岬が日本地図のようには実際には尖ってはおらず、自分なりにいろいろと見聞して、気が付くと一軒の旅館にたどり着いていた。安らぎの場所を求めて、やっと落ち着ける場所へ。それが一晩経って、どうだろう。頭の激痛で目が覚め、安らぎの部屋は一酸化炭素まみれの地獄部屋と化していたのである。思うように動けず、やっとの思いで這いつくばりながら部屋から脱出したのは前述のとおり。朝早くから急遽、病院に付き添ってもらいながら治療を受けた。浅はかで愚かなマネだった。青二才の文学青年が小説家気取りで太宰治のように自殺したかったのだろうか。左手の指先には、今も指紋を切り裂いた傷跡がなまなましく残っている。

(2013/12/05)

生きていられる時間 (2)

青森県十和田湖、積雪1メートル以上もあった冬の十和田湖。鉛色に見えた湖面は凍りついているのかいないのか、降り注ぐ雪が湖面を白くしていないところをみると、湖岸には薄氷とうっすらと見える白い雪模様があるものの、湖面全体は漣(さざなみ)が立って凍結してはいないようだった。曇天の空から降って来る牡丹雪は、湖面で解けて、神秘的なほど静寂をたたえていた。ナイフで刺されるような痛みの冷たさがあるだろうが、身投げするには良い場所に思えた。

今夜が最後の晩餐になるのかと思うと、ちょっと食欲が出て来た。どんな食事であろうが、これが最後の食事かとおもうと、一口ひとくち味わっておきたい気もした。三十六年前の国民宿舎十和田湖で宿泊客は私一人だけか、わずかだったような気がする。私の他に誰も宿泊者らしい姿が見えなかった。その日の夕刻、100人は椅子に座れそうな広い食堂のテーブルで、私一人だけがポツンと夕食を待っていた。やがて運ばれて来た夕食は、和食の盛り付けで、私にはとても豪勢な食事におもえた。初めて食べる蓴菜(じゅんさい)入りのお汁はとても珍しいものだった。青森のこの地であればこそ食べられる珍味だ。奥入瀬川で獲れた川魚の甘露煮や焼魚、そして妙に懐かしさを覚える、ふかふかにふっくらとした美味しいごはんの旨さに、何杯かおかわりしてしまった。東北のお米がこんなにも美味しいなんて、つい満腹になるまで平らげてしまったように記憶している。すばらしい夕御膳に胸が詰まってしまって、また食べに来てみたい気にもなった。本当にオレは明日、湖に身投げするつもりでいるのか、と何やら怪しくなっていた。

揺れる気持ちが抑えきれずに、食後、一旦、自分の部屋に戻り、部屋から見える、街灯で明るく照らし出された積雪のある庭先に出てみたくなった。この深い積雪の向こうには十和田湖があるはずだった。夜の暗がりを街灯に照らされた雪一面の光景は恍惚としていて、まるで光に吸い寄せられた蛾のごとく、美しい雪景色に誘われてふらりと外に躍り出たのだった。雪の深さは胸の高さまであった。雪を掻き分けながら前へ進むこと、わずか5メートル。それでも無性に湖に誘われるままに前進すること、また5メールほど。ちっとも前へ進まず、積雪に遮られて、そこでばったり倒れ込んでしまった。湖までの距離が遥か遠くにおもえた。すぐそこにあるはずの湖は深い雪に閉ざされて全く近付けなかった。

巨大な氷柱も見ることができた冬の十和田湖、人を寄せ付けないような極寒の十和田湖、人の気持ちを変えてしまう美しい冬景色との出会いは、ますます私を旅好きにしてしまった。今思えば、温かい日本人の心遣いが絶望の淵に陥っていた若い私を救ってくれていた。深い雪が私を阻むように救い、とびきりに美味しかったあの時の食膳が、私に生きてゆける希望を与えてくれていた。人には希望が必要だ。生きていられる時間こそが夢であり希望の礎(いしずえ)だ。そして、横浜の文学仲間の一人が、何度も青森駅に電話をかけて私のことを心配してくれていたことが後で判った。

横浜の藤が丘では10日間も彼の自宅に寝泊りして世話になった。毎日、朝から晩まで文学談義に明け暮れて、話は尽きなかった。さぞや、若くて色白の美人奥さんには迷惑だったに違いない。そんな中ある時、彼が外でキャッチボールしようと言うので、順調に投げ合いをしてたら、私の革靴の踵(かかと)がぽっこりと外れてしまい、貧乏青年の唯一の靴が破れるハメに。靴までの予算は手持ちにはなかったので、何とかボンドで修理をしようと思ったら、彼が「俺のをちょっと履いてみたら」と言うので、彼のマンションに戻ると、何と足のサイズが彼と一緒だったのには驚いた。「京都に戻ったら、靴を返すよ」と私が言うと、「いいよ。要らないから履いててくれ。革靴ならたくさんあるから」と、彼は立派なクツの収納棚を開けて見せてくれた。さすが英語教師の彼で、マンションの一室は塾の教室になっており、黒板もあった。生徒数が50人くらいいるとのことだった。月収は100万を下らないとも言っていた。大した奴だった。大酒呑みでもあるが、酒豪で、呑んでも呑んでも冷静で楽しい男でもあった。

フランスに2年間ほど奥さんと一緒に留学し、私と同じ大学を、学部だけ変えて、工学部と法学部をそれぞれ4年間ずつ卒業していた変な奴でもあったが、非常にインテリでもあった。そんな彼が京都嵯峨野の保津川峡谷で2回も身投げ自殺未遂していたなんて、10日間の居候暮らしで初めて知ったのだった。2回峡谷から飛び降りたが、いずれも樹木にひっかかって、川に落ちたとか。1回は岩にも当たったが、極真空手をやってたせいで、どうも体が身を守ろうとして、また川に落ちてしまったとか。川に落ちると、やっぱり泳いでしまうそうで、川岸にたどり着いてしまうらしい。人間は生きているかぎり、肉体は生きようとすることがわかって、それ以来自殺はしないことにしたとも言っていた。やっぱり変わった男だった。自殺しようとした動機まではあえて訊かなかった。ただ、私とキャッチボールをしてくれたことが、とても嬉しかったようだ。横浜市内の行きつけの店や焼肉屋まで、奥さんを助手席に座らせ、愛車を走らせて私を連れてってくれた。楽しい10日間だった。毎日こんなに甘えてよかったのだろうかと何回か尋ねたが、文学について触れ合うことが何よりも嬉しいとのことで、「どうしても帰るのか」と彼に言われ、別れ際はさみしく辛かった。「今度、京都に遊びに来いよ」と私は言って、東急電鉄藤が丘駅まで見送ってもらった。彼は入場券を買って、私が電車に乗るまで見送ってくれた。数年後、彼は友人仲間をたくさん連れて、本当に京都に遊びに来てくれた。

(2013/11/25)

生きていられる時間 (1)

これまでに何回生き返っただろうか。17歳のとき、クラブ活動の帰り道を1人で歩いていたら、他校の二人組の男子生徒とすれ違いざまに、いきなり顔面に不意打ちを喰らい、予期せぬまさかの殴打に脳震盪(のうしんとう)を起こしてそのまま茅の藪に倒れ込んでしまい、まだ空が明るかった帰路の記憶なのに、意識を取り戻した時刻は最終電車が行ってしまう前くらいの夜中だった。正規の通学路とは違って、裏道だったので、自らの意識が戻るまでは誰からも発見されずにいた。倒れる際に頭の打ちどころが悪ければ、死んでいたかもしれない。山陽本線の駅にちかい裏道で、線路沿いの朽ちた枕木や拳大の礫やら木の杭なども散らばっていたと思う。相手が誰だったのかは判らなかったが、やられた私の復讐は翌日から始まった。サッカー部に所属していた私は、自分の通う学校内に、不良グループや愚連隊よりも強い腕力最強の仲間や友人たちに恵まれていたので、早速事情を話して、他校のそれらしき犯人像が判ったら木っ端微塵に潰してほしいと頼んだ。犯人像のまったく見当がつかない私には、蛇(じゃ)の道は蛇(へび)なので、普段からその道に精通している最強のクラスメイトには、うってつけの怪事件だったかもしれない。

そして、その翌々日には、私の当校と、ある他校とのあいだには、何やら蛇(じゃ)の権力闘争のようなものが普段から織り成していて、卑怯な一撃が今回の不意討ちだったことが判明した。ターゲットは私の通う当校の誰でもよかったわけで、その餌食(えじき)がたまたま細身の私にふりかかったわけだった。確かに弱々しい痩身の私だったが、筋肉は鍛えていたので、腕相撲ならクラスで3番目以内だった。背筋力は全校生徒数内でトップだった。握力も50kgを遥かに超えていた。そんな私が通りすがりで不意打ちを喰らってしまったことが、よほど悔しかったのだろう。あの事件以来、人とのすれ違いには、注意するようになってしまった。昔むかしの高校生時代の話だが、子供のケンカは子供同士でケリをつける時代でもあった。親にも学校にも相談せず、友達を優先していた時代でもあったのだろうか。無防備な時代でもあったが、今の時代のようには手取り足取りの過保護の時代ではなかった。あの頃は残忍な時代でもあり、わりとのんびりとした時代でもあったように思う。血まみれの抗争や闘争もあったが、今のように平気で殺害事件が横行するほどではなかった。善悪の区別や倫理観は昔のほうが教育されていたように思える。

さて、話は戻るが、私を意識不明にした二人組みの犯人はどうなったのか、あとで剛腕の友達に訊くと、「潰しといた。鼻の骨が折れたかも。今度またやったら、順番に骨折っちゃるけえって、やさしく言うちょった」と笑っていた。命まではとらんが、足の2、3本なら本当に折ってしまう男だった。正義感がとても強い男だったので、卑怯な連中には容赦がなかったのだ。全国大会のスポーツ競技にも出る選手でもあった。今の時代ではあり得ない暴力事件となってしまうが、当時は自分の身は自分で守らなければ悪党にやられてしまう時代だったのだ。友達は決して武器ではないが、不義や不誠実に対して真っ向から挑むためには、時に腕力も必要なのだ。ある日、その最強の友達が数学の教師に生意気だと言って襲い掛かり、教師の胸ぐらをつかんで拳をふりかざしたことがあった。教室では誰も血の気の多い彼を止めようとはしなかったが、私はすぐさま教壇に走って、「おい、やめろ。あともう少しで卒業じゃないか。それまで我慢しろ」と彼を説得して、彼の腕を引っ張って、無理矢理、彼の机まで押し返したのだった。すると、次第に彼も落ち着き始めて、冷静さを取り戻し、間一髪で退学から逃れることが出来たのは幸いだった。彼には高校退学の危機が私の知らないところで何度かあったようである。それでも私達は全員「お利口さん」で無事に何事もなかったかのように、晴れて高校を卒業することができた。

(2013/11/12)

|